مذكرة دفاع أمام محكمة القضاء الإداري – الصفة والمصلحة في الدعوى – مبدأ الفصل

بين السلطات – طبيعة القرار الإداري – هيئة الأوقاف للأقباط الأرثوذكس – استلام الأزهر

الشريف لأوقافه – إخراج من الدعوى بلا مصاريف – رفض الشق المستعجل لعدم توافر ركني

الجدية والاستعجال

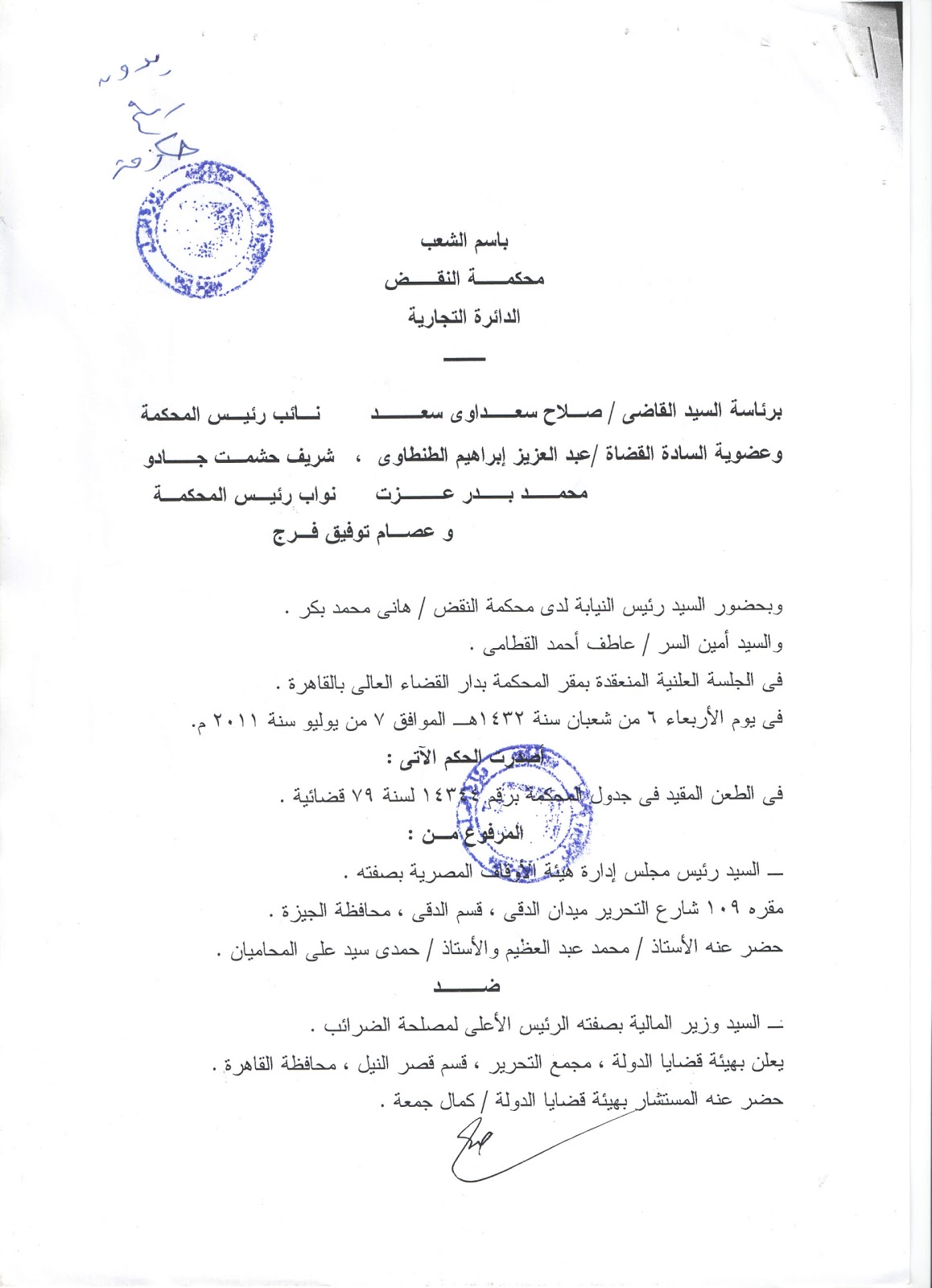

مجلس الدولة

محكمة القضاء

الإداري

الدائرة/ منازعات الأفراد والهيئات

مذكـــــرة

بدفاع/ وزارة

الأوقاف (مطعون ضدها الرابعة)

ضـــــد

السيد/ محمد *******

(الطاعن)

في الدعوى رقم 35411

لسنة 65 قضائية "قضاء إداري"

والمحدد لنظرها

جلسة / /2011م للمرافعة.

أولاً- الوقائع

تخلص وقائع الدعوى في أن

المدعي عقد الخصومة فيها بموجب صحيفة، أودعت قلم كتاب المحكمة، طلب في ختامها

الحكم له:

أولاً- في الشق المستعجل:

بوقف تنفيذ قرار السيد المطعون ضده بصفته بالإعلان عن إصدار قانون موحد

لبناء دور العبادة، وما يترتب على ذلك من آثار، وأخصها الأمر بتكوين لجنة قانونية

ودينية لإعداد قانون مشروع جديد موحد للمؤسسات الدينية جميعها متضمناً ما سبق شرحه

بصدر صحيفة افتتاح الدعوى، مع الأمر بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان.

ثانياً- وفي الموضوع:

بإلغاء هذا القرار، مع ما يترتب عليه ذلك من آثار، وبإلزام المدعى عليهم

بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وقال المدعي شرحاً لدعواه أن

السيد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته القائم بأعمال رئيس الجمهورية

بصفته قد أعلن عن عزمه إصدار قانون موحد لبناء دور العبادة، وإذ لم يرتضى المدعي

بذلك الإعلان وكان من رأيه إنه يتعين إصدار قانون موحد للمؤسسات الدينية جميعها،

لذا فقد أقام دعواه الماثلة بغية القضاء له بطلباته سالفة الذكر.

ثانياً- الدفاع

ندفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة لدى

رافعها، ولرفعها من غير ذي صفة، وعلى غير ذي صفة بالنسبة لوزير الأوقاف:

حيث تنص المادة 3 مُرافعات على أنه:

"لا تقبل أي

دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر لا

يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومُباشرة وقائمة يُقرها القانون".

ولما كان من المسلم به، أن هناك شروطاً يجب توافرها لقبول

الدعوى، بحيث تمتنع المحكمة عن سماعها إذا لم تتوافر، وتتدرج إلى النظر في موضوعها

إذا توافرت، وغالبية الشُراح على أن شروط قبول الدعوى هي: الحق والمصلحة والصفة

والأهلية.

و"المصلحة

والصفة" شرطان وإن تميزا فإنهما مظهران لشرط واحد، فالصفة ليست إلا تعبيراً

عن أحد شروط المصلحة وهو كونها "شخصية ومباشرة"، فمن يرفع الدعوى يجب أن

يكون ذا صفة، أي ذا مصلحة شخصية ومباشرة، ومن ثم فالشرط الوحيد لقبول الدعوى [بعد

تفنيد شرطي الحق والأهلية، واندماج شرط الصفة في المصلحة]، هو

توافر المصلحة (القانونية وليست الاقتصادية أو الأدبية) لدى رافعها، ولذا قيل بأنه: "لا

دعوى بلا مصلحة"، وأن "المصلحة هي معيار الدعوى".

(لطفاً، راجع: للدكتور عبد

المنعم أحمد الشرقاوي "نظرية المصلحة في الدعوى" - رسالة دكتوراه مقدمة

لكلية الحقوق بجامعة فؤاد الأول في نوفمبر سنة 1944 - بند 38 - صـ 40 و 41).

هذا، ومن المُقرر في قضاء النقض أن:

"شرط قبول

الدعوى أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع الدعوى حتى تعود على

المدعي منفعة من اختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلباته، فتكون له مصلحة شخصية

ومباشرة مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التي

يقرها القانون".

(نقض مدني في الطعن رقم 921 لسنة 51 قضائية – جلسة 22/1/1985).

وكذلك من المُقرر في قضاء النقض أن:

"استخلاص

توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها، وهو ما يستقل به قاضي الموضوع،

وبحسبه أن يبين الحقيقة التي أقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله

".

(نقض مدني في الطعن رقم 1069 لسنة

56 قضائية – جلسة 25/6/1987).

وكذلك من المُقرر في قضاء النقض أن:

"المصلحة في

الدعوى تعني أن يكون رافع الدعوى هو صاحب الحق أو المركز القانوني محل النزاع أو

نائبه، وكذلك المدعى عليه بأن يكون هو صاحب المركز القانوني المعتدي على الحق

المدعي به، فيجب أن ترفع الدعوى من ذي صفة على ذي صفة، ويحدد الصفة في الدعوى

القانون الموضوعي الذي يحكم الحق أو المركز القانوني موضوع الدعوى، إذ يجب التطابق

بين صاحب الحق ورافع الدعوى كما يجب التطابق بين المعتدي على الحق وبين المدعى

عليه. ولا تتوافر الصفة في حالة التعدد الإجباري إلا باختصام جميع أفراد الطرف

المتعدد سواء في جانب الطرف المدعي فيكون التعدد إيجابياً أو في جانب الطرف المدعى

عليه فيكون التعدد سلبياً، وفي هذه الحالة تكون الصفة في الدعوى سواء إيجابية أو

سلبية لعدة أشخاص معاً وليست لشخص واحد، فإذا رفعت الدعوى دون اختصام من يجب

اختصامه كانت غير مقبولة لرفعها من أو على غير ذي كامل صفة".

(نقض مدني في الطعن رقم 176 لسنة 38 قضائية – جلسة 29/11/1973

مجموعة المكتب الفني – السنة 24 – العدد الثالث "من أكتوبر إلى نوفمبر سنة

1973" – الحكم رقم 206 – صـ 1189 : 1193).

وكذلك من المُقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا

أن:

"مفاد نص

المادة 12 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 أن شرط المصلحة في الدعوى يتعين

توافره ابتداء عند إقامة الدعوى كما يتعين استمراره حتى يقضى فيها نهائياً؛ وأن

مرحلة الطعن هي استمرار لإجراءات الخصومة في الدعوى من شأنها أن تطرح النزاع برمته

شكلاً وموضوعاً أمام المحكمة الإدارية العليا لتنزل فيه حكم القانون، ومن ثم يتعين

استمرار هذه المصلحة حتى يُفصل فيها نهائياً. لما كان ذلك، وكانت دعوى الإلغاء

تستهدف إعادة الأوضاع إلى ما قبل صدور القرار المطلوب إلغاؤه، فإذا ما حال دون ذلك

مانع قانوني أو طرأت أمور أثناء نظر الدعوى أو أثناء نظر الطعن تجعل إعادة الحال

إلى ما كان عليه قبل صدور القرار غير ذات جدوى فإن مصلحة الطاعن في الاستمرار في

الطعن تضحى منتفيه ولا يكون هناك وجه للاستمرار فيه ويتعين الحكم بعدم

قبوله".

(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2808 لسنة 40 قضائية

"إدارية عليا" – جلسة 25/12/2001. المصدر: "مجلة المحاماة" –

العدد الثالث 2003 – القاعدة رقم 164 – صـ 330).

كما

تواتر قضاء النقض على أنه:

"يدل النص في

المادة الثالثة من قانون المرافعات على أن المصلحة التي تجيز رفع الدعوى أو

المطالبة بالحق هي تلك المصلحة القانونية التي يحميها القانون دون النظر إلى

المصلحة الاقتصادية".

(نقض مدني في الطعن رقم 8240 لسنة 65 قضائية –

جلسة 23/6/1997 مجموعة المكتب الفني – السنة 48 – الجزء الثاني – صـ 952).

وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان المدعي في

الدعوى الماثلة لا صفة له ولا مصلحة لديه في إقامة الدعوى الماثلة بشقيها المستعجل

والموضوعي (بطلب إصدار حكم قضائي يلزم الجهة القائمة بالتشريع حالياً بإصدار قانون

معيناً يتضمن نصوصاً وأحكاماً بعينها، يقيمها أحد الأشخاص عن نفسه وبصفته رئيس حزب

تحت التأسيس ضد المجلس الأعلى للقوات المسلحة السلطة القائمة بالتشريع في المرحلة

الانتقالية الحالية)، فإنه لا يقبل رفع الدعوى الماثلة لانتفاء المصلحة الشخصية والقانونية (وليست الاقتصادية أو

الأدبية) لدى رافعها، ولرفعها من غير ذي صفة، وعلى غير ذي صفة بالنسبة لوزير

الأوقاف (المطعون ضده الرابع بصفته).

لا سيما وإنه من المقرر وفقاً لنص المادة

115/1 مُرافعات أن: "الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه في أية حالة تكون

عليها الدعوى".. وإنه لابد من

إثبات الصفة في الحكم وإلا كان مشوباً بعيب جوهري موجب لبطلانه (المادتان

3 ، 178 مرافعات).

حيث أن

الدفع بعدم القبول الموضوعي يجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى لكفالة حق

الدفاع وتمكيناً للخصوم من إثارة كل ما يتعلق بوجود الحق في الدعوى في أية حالة

كانت عليها الخصومة، ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. وهذا الدفع يتعلق بالنظام

العام وعلى القاضي أثارته من تلقاء نفسه مادامت أوراق القضية تدل عليه.

(لطفاً، المرجع:

"الوسيط في شرح قانون القضاء المدني" - للدكتور فتحي والى - الطبعة

الثالثة 1981 القاهرة - بند 282 - صـ 559 وما بعدها).

ندفع بعدم قبول الدعوى الماثلة، لكون طلب إصدار حكم

قضائي بإلزام المشرع بإصدار قانون معين يتضمن نصوصاً معينة، يعد إخلالاً بمبدأ

الفصل بين السلطات:

من المسلم به في فقه القانون

الدستوري – لا سيما في النظم الديمقراطية – ضرورة وجود ثلاث سلطات أساسية في

النظام السياسي، وهي السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية، وكل

سلطة من تلك السلطات تتمتع بصلاحيات واختصاصات أصيلة ومحددة في القانون الأساسي

"الدستور"، كما تتمتع كل سلطة من تلك السلطات باستقلال نسبي عن الأخريات

في عملها وفي آليات اتخاذ القرارات وبما يسند إليها من صلاحيات، بما يعرف بمبدأ

" الفصل بين السلطات – The principle of Separation of powers ". وهذا

الفصل يقصد به في النظام الديمقراطي هو الفصل المتوازن في توزيع الصلاحيات

والمسؤوليات مع قيام قدر من التعاون فيما بينها لتنفيذ وظائفها في توافق وانسجام

ويحد من هيمنة أي منها على الشأن العام.

وإذا كانت

تلك الفكرة هي جوهر مبدأ الفصل بين السلطات، فإن هذا المبدأ ليس معناه إقامة سياج مادي يفصل فصلاً تاماً بين سلطات

الحكم، ويحول دون

مباشرة كل منها لوظيفتها بحجة المساس بالأخرى، ومن ثم فإن مقتضى مبدأ الفصل بين السلطات

أن يكون بين السلطات الثلاث تعاون، وأن يكون لكل منها رقابة على الأخرى في نطاق اختصاصها بحيث يكون نظام الحكم

قائماً على أساس

أن " السلطة تَحُدّ أو توقف السلطة -" Power

should be a check to power ،

وهو ما يعبر عنه بالفرنسية بـ"

Le pouvoir arrête le pouvoir " ،

فيؤدي ذلك إلى

تحقيق حريات الأفراد، وضمان حقوقهم، واحترام القوانين، وحسن تطبيقها تطبيقاً عادلاً وسليماً، فهذا ما يتفق وحكمة

الأخذ بمبدأ الفصل

بين السلطات التي هي تحقيق التوازن والتعاون بين السلطات، وتوفير الحيدة لكل منها في مجال

اختصاصها .

هذا، ومن المقرر في قضاء

المحكمة الدستورية العليا أن:

"ما تضمنه الطلب الاحتياطي من دعوة المحكمة الدستورية العليا لتعديل

النصين المطعون عليهما على الوجه المبين بصحيفة الدعوى، إنما يخرج بالضرورة عن اختصاص هذه

المحكمة والتي تستمد ولايتها من المادة 175 من الدستور، ذلك أن الرقابة القضائية التي

تباشرها هذه المحكمة على دستورية القوانين واللوائح للتحقق من توافقها أو مخالفتها

لأحكام الدستور، لا تخولها التدخل فى مجال عمل السلطة التشريعية بتعديل قوانين

أقرتها، وإلا كان ذلك افتئاتاً على ولايتها الدستورية".

(حكم المحكمة

الدستورية العليا في الطعن رقم 37 لسنة 7 قضائية "دستورية" – جلسة

7/3/1992 مجموعة المكتب الفني – السنة 5 – صـ 204 – صـ 6).

كما تواتر قضاء المحكمة

الدستورية العليا على:

"إن الدستور قد حدد لكل سلطة عامة وظائفها الأصلية وما

تباشره من أعمال أخرى لا تدخل فى نطاقها، بل تعد استثناء يرد على أصل انحصار

نشاطها فى المجال الذى يتفق مع طبيعة وظائفها. إذ كان ذلك، وكان الدستور قد حصر

هذه الأعمال الاستثنائية وبين بصورة تفصيلية قواعد ممارستها، ومن ثم تعين على كل

سلطة فى مباشرتها لها أن تلتزم حدودها الضيقة وأن تردها إلى ضوابطها الدقيقة التي

عينها الدستور، وإلا وقع عملها مخالفاً لأحكامه.

وإن سن القوانين هو مما تختص به السلطة

التشريعية تباشره وفقاً للدستور

فى إطار وظيفتها الأصلية، ولئن كان الأصل أن تتولى السلطة التشريعية

بنفسها مباشرة هذه الوظيفة التي أسندها الدستور لها، وأقامها عليها إلا أن

الدساتير المصرية جميعها، كان عليها أن توازن ما يقتضيه الفصل بين السلطتين

التشريعية والتنفيذية من تولى كل منهما لوظائفها فى المجال المحدد لها أصلا،

بضرورة المحافظة على كيان الدولة وإقرار النظام فى ربوعها إزاء ما قد تواجهه -

فيما بين أدوار انعقاد السلطة التشريعية أو حال غيابها - من مخاطر تلوح نذرها أو

تشخص الأضرار التي تواكبها، يستوي فى ذلك أن تكون هذه المخاطر من طبيعة مادية أو

أن يكون قيامها مستنداً إلى ضرورة تدخل الدولة بتنظيم تشريعي يكون لازماً لمواجهة التزاماتها الدولية الحالة، و لقد

كان النهج الذى ألتزمته هذه الدساتير على اختلافها - وعلى ضوء موجبات هذه الموازنة

- هو تخويلها السلطة التنفيذية الاختصاص باتخاذ التدابير العاجلة اللازمة لمواجهة

أوضاع استثنائية سواء بالنظر إلى طبيعتها أو مداها. وتلك هي حالة الضرورة التي أعتبر

الدستور قيامها من الشرائط التي تطلبها لمزاولة هذا الاختصاص الاستثنائي، ذلك أن الاختصاص

المخول للسلطة التنفيذية فى هذا النطاق لا يعدو أن يكون استثناء من أصل قيام

السلطة التشريعية على مهمتها الأصلية فى المجال التشريعي".

(حكم المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم 13 لسنة

11 قضائية "دستورية" – جلسة 18/4/1992 مجموعة المكتب الفني – السنة 5 –

صـ 285 فقرة 6 و 7.

وفي الطعن رقم 25 لسنة 8 قضائية

"دستورية" جلسة 16/5/1992 مجموعة المكتب الفني – السنة 5 – صـ 324 –

فقرة 4).

* هذا من ناحية، ومن ناحية

أخرى فإنه – فضلاً عن مبدأ الفصل بين السلطات – فإن للسلطة التشريعية مطلق تقدير

ملائمة إصدار التشريع والباعث على والباعث

على إصداره. حيث إنه من المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن:

"مجالات التشريع الذى

تمارسه سلطة التشريع إنما تمتد إلى جميع الموضوعات، كما أن ملائمات التشريع هي من أخص مظاهر السلطة التقديرية

للمشرع العادي ما لم يقيده الدستور بحدود و ضوابط يتعين على التشريع التزامها وإلا

عد مخالفاً للدستور، ومن ثم

يكون من حق التشريع العادي أن يستقل بوضع القواعد القانونية التي يراها محققة

للمصلحة العامة متى كان فى ذلك ملتزماً بأحكام الدستور وقواعده".

(حكم المحكمة

الدستورية العليا في الطعن رقم 93 لسنة 4 قضائية "دستورية" – جلسة

18/2/1984 مجموعة المكتب الفني – السنة 3 – صـ 29).

كما جرى قضاء المحكمة

الدستورية العليا على أن:

"للمشرع سلطة تقديرية

فى تنظيم الحقوق بلا معقب عليه فى تقديره ما دام أن الحكم التشريعي الذى قرره لتلك

الحالات قد صدرت به قاعدة عامة مجردة لا تنطوي على التمييز بين من تساوت مراكزهم

القانونية ولا تهدر نصاً فى الدستور".

(حكم المحكمة

الدستورية العليا في الطعن رقم 26 لسنة 1 قضائية "دستورية" – جلسة

1/1/1983 مجموعة المكتب الفني – السنة 2 – صـ 67 – فقرة 4).

وهدياً بما تقدم، وبالبناء

عليه، ولما كانت الدعوى الماثلة تهدف إلى إلزام الجهة القائمة بالتشريع في هذه

المرحلة بإصدار تشريع موحد للمؤسسات الدينية يتضمن النصوص والقواعد التي فصلها

المدعي في صحيفة دعواه الماثلة، ولما كان هذا الطلب يتضمن اعتداء على اختصاصات

السلطة التشريعية لا تملك السلطة القضائية القيام به لكون ذلك يمثل إخلالاً بمبدأ

الفصل بين السلطات ويعد تجاوزاً على مبدأ السلطة الكاملة للمشرع في تقدير ملائمة

إصدار التشريع من عدمه، ومن ثم تكون الدعوى الماثلة قد جاءت على سند غير صحيح من

القانون جديرة بعدم القبول.

نطلب رفض الدعوى:

لعدم وجود قرار إداري، إذ أن إعلان المجلس الأعلى للقوات

المسلحة على عزمه إصدار قانون موحد في المستقبل بشأن قواعد بناء دور العبادة، هذا

الإعلان لا يعد قراراً إدارياً يحدث أثراً قانونياً بحيث يجوز الطعن عليه أمام

محكمة القضاء الإداري.

حيث استقر القضاء الإداري وقضاء محكمة النقض على تعريف

القرار الإداري بأنه إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة، بما لها من سلطة بمقتضى

القوانين واللوائح، وذلك بقصد إحداث أثر قانوني معين متى كان ممكناً وجائزاً

قانوناً وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة.

(نقض مدني في الطعن رقم 2062 لسنة 51 قضائية - جلسة

5/12/1982. مشار إليه في : "مجموعة قواعد محكمة النقض خلال ثلاثة وستين عاماً

(1931

: 1994) وقضاء الدستورية والإدارية العليا وفتاوى الجمعية العمومية

لمجلس الدولة" - للمستشار/ محمد خيري أبو الليل - الجزء الثالث - طبعة 1995

القاهرة - القاعدة رقم 428 - صـ 289).

ومن ثم، فإن القرار الإداري يُحدِث – بذاته – أثراً

قانونياً، وذلك على العكس من العمل المادي، لأن العمل المادي للإدارة لا يحدث –

بذاته – أثراً قانونياً، إذ لا تتجه الإرادة الذاتية للإدارة إلى إحداث آثار

قانونية من جراء عملها المادي.

(حكم المحكمة

الإدارية العليا في الطعن رقم 240 لسنة 13 قضائية "إدارية عليا" – جلسة

11/1/1969 مجموعة المكتب الفني – السنة 14 – صـ 250.

وفي الطعن رقم 879 لسنة 12 قضائية "إدارية

عليا" – جلسة 10/4/1971 مجموعة المكتب الفني – السنة 16 – صـ 329).

وعليه، فإن مجرد إعلان

القائمين بالوظيفة التشريعية في المرحلة الحالية بعزمهم على إصدار قانون في

المستقبل ينظم مسألة بناء دور العبادة في مصر، لا يعد قراراً إدارياً لأنه لا يحدث

– بذاته – أثراً قانونياً، وبالتالي فلا يجوز الطعن على هذا الإعلان أمام محكمة

القضاء الإداري، لا سيما وأن مقتضى نص المادة العاشرة من قانون تنظيم مجلس الدولة،

والتي تنص على أنه "تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل

الآتية: ... خامساً- الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات

الإدارية النهائية ..."، ومقتضى ذلك أن مناط اختصاص محاكم القضاء الإداري

بنظر دعاوى إلغاء القرارات الإدارية أن تكون تلك الدعاوى موجهة ضد القرارات

الإدارية النهائية (التي تحدث – بذاتها – أثراً قانونياً) وهو ما لا يتوافر في حالة دعوانا

الماثلة إذ إن ما صدر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة القائم بأعمال السلطة

التشريعية في المرحلة الانتقالية الراهنة ما هو إلا إعلان عن عزمه إصدار قانون في

المستقبل ينظم مسألة بناء دور العبادة في مصر وهذا الإعلان عن العزم عن إصدار

قانون في المستقبل لا يعد قراراً إدارياً لكونه لا يحدث بذاته أثراً قانونياً

وبالتالي فلا يجوز الطعن على هذا الإعلان أمام محكمة القضاء الإداري، وبذلك تكون

الدعوى الماثلة قد جاءت على غير سند من حقيقة الواقع أو صحيح القانون خليقة بالرفض،

لا سيما وإنه من الواضح أن الدعوى الماثلة لم تقام إلا لغرض الدعاية والشهرة في

موسم الانتخابات المقبلة ليس إلا.

* هذا من ناحية، ومن ناحية

أخرى فإن طلب المدعي في صحيفة دعواه (في البند الرابع من عنوانه: أهم ملامح هذا القانون): بإنشاء هيئة

لإدارة الأوقاف المسيحية أسوة بهيئة أوقاف المسلمين ... أو إلغاء هيئة الأوقاف الإسلامية

وإعادة الأوقاف للأزهر أسوة بالكنيسة؟؟!!

فهذا الطلب بالذات ينم عن جهل مطبق بواقع الأوقاف في

مصر، فمن ناحية أولى فإنه يوجد بالفعل هيئة للأوقاف القبطية في مصر منذ أكثر من

خمسين عاماً، والصادر بإنشائها القرار الجمهوري بقانون رقم 1433 لسنة 1960

بإدارة أوقاف الأقباط الأرثوذكس.. ومن ناحية ثانية فإن الأعيان والأموال

الموقوفة على الأزهر الشريف قد تم تسليمها للأزهر الشريف تنفيذاً للقانون رقم

14 لسنة 2007 الخاص بتخويل شيخ الأزهر النظر على الأوقاف الخيرية الموقوفة على

الأزهر الشريف، أما باقي الأوقاف (غير الأوقاف القبطية والأزهر الشريف) فتقوم هيئة الأوقاف

المصرية بإدارتها نيابة عن وزير الأوقاف بصفته الناظر القانوني على أوقاف المسلمين

في القطر المصري. ومن ثم فلا محل للطلب المبدى من المدعي في دعواه الماثلة بخصوص

طلب إنشاء هيئة للأوقاف القبطية أو إعادة الأعيان والأموال الموقوفة على الأزهر

الشريف إلى الأزهر الشريف.

نطلب إخراج وزارة الأوقاف من الدعوى بلا مصاريف:

من

المُقرر في قضاء النقض أن:

"العبرة في

تحديد الخصوم هو بتوجيه طلبات جدية إليهم، فإذا رفعت الدعوى لمجرد صدور الحكم في

مواجهة أحد الخصوم، فإن ذلك لا يؤدي إلي اعتبار الخصم الصادر الحكم في مواجهته

خصماً حقيقياً في النزاع".

(نقض مدني في الطعن رقم 347 لسنة

32 قضائية - جلسة 1/3/1969 مجموعة المكتب الفني - السنة 17).

وأن:

"الاختصام في المواجهة لا يجعل الخصم المختصم خصماً حقيقياً في الدعوى،

وأن الأحكام نسبية فلا يضار ولا يفيد منها إلا الخصوم الحقيقيين".

(نقض مدني في الطعن رقم 12 لسنة

38 قضائية - جلسة 1/4/1973 مجموعة المكتب الفني - السنة 23 - قاعدة

115 - ص 731).

وحيث أن

النزاع الماثل إذا كان يمثل خصومة حقيقية بين أطرافه الأصليين (وهم

المُدعي والمدعى عليه الأول بصفته فقط)، فإنه

لا يمتد ليشمل المدعى عليه الرابع بصفته الذي لا

علاقة ولا صلة له بطلبات المدعي في دعواه الماثلة،

ومن ثم يحق لوزير الأوقاف المطالبة بإخراجه من الدعوى الماثلة بلا مصاريف.

ندفع بعدم قبول

الدعوى في شقها العاجل لعدم توافر ركنيها "الجدية والاستعجال":

حيث تنص المادة 49 من قانون مجلس الدولة على أنه:

"لا يترتب على

رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاءه - على انه لا يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في

صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها".

ومن

المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية

العليا أن:

"الحكم بوقف تنفيذ القرارات الإدارية طبقاً لنص المادة 49 من قانون مجلس الدولة يقوم على توافر

ركنين مجتمعين أولهما: ركن الجدية بأن يقوم طلب وقف التنفيذ حسب الظاهر من الأوراق

على أسباب جدية يرجح معها الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه عند الفصل في موضوع

النزاع …

والثاني: ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار الإداري آثار يتعذر تداركها في

حالة القضاء بإلغائه موضوعاً".

(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن

رقم 1274 لسنة 39 قضائية "إدارية عليا" - المصدر:

مجلة المحاماة - العدد الثالث - صـ 304).

كما تواتر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن:

"القضاء الإداري لا يوقف قراراً إدارياً إلا

إذا توافر شرطان هما الجدية والاستعجال فإذا انتفى إحداهما أو كلاهما فلا يقض بوقف

التنفيذ للقرار المطعون فيه، حيث أن قيام ركن الاستعجال وحده لا يكفي للحكم بوقف

تنفيذ القرار وإنما لابد من توافر ركن ثان وهو ركن الجدية".

(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن

رقم 1322 لسنة 8 قضائية "إدارية عليا" - جلسة

15/12/1962.

وفي الطعن رقم 880 لسنة 9 قضائية

"إدارية عليا" - جلسة 13/5/1967.

وفي الطعن رقم 1048 لسنة 10 قضائية

"إدارية عليا" – جلسة 13/5/1967

مشار إليها بمؤلف الدكتور/ محمد كمال الدين منير "قضاء الأمور

المستعجلة" - طبعة 1990 - صـ 167).

وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان إعلان الجهة

القائمة بالتشريع حالياً عن عزمها إصدار تشريع ما في المستقبل، وكان هذا الإعلان

لا يعد قراراً إدارياً، حيث إنه لا يحدث – بذاته – أثراً قانونياً على نحو ما سلف

بيانه، وبالتالي ينتفي – والحال كذلك – ركني الجدية (حيث إنه ليس من المرجح إلغاء هذا

الإعلان بوصفه ليس قراراً إدارياً) كما ينتفي ركن الاستعجال حيث تنعدم أي آثار لا يمكن

تداركها لكون هذا الإعلان – بذاته – لا يرتب أية أثار قانونية من أي نوع، وعليه

يلتمس المطعون ضده الرابع بصفته القضاء برفض الشق المستعجل في الدعوى الماثلة ومن

ثم رفضها موضوعاً.

ثالثاً- الطلبات

لكل ما تقدم، ولما تراه

عدالة المحكمة من أسباب أصوب وأرشد، تلتمس وزارة الأوقاف (المطعون ضدها الرابعة)، الحكم لها بما

يلي:

1- برفض الشق المستعجل بطلب وقف التنفيذ.

2- وفي الموضوع:

أولاً- بصفة أصلية: بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، وعلى

غير ذي صفة بالنسبة لوزير الأوقاف (المطعون ضده الرابع بصفته).

ثانياً- وبصفة احتياطية: بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة لدى

رفعها.

ثالثاً- وعلى سبيل الاحتياط الكلي: (وعلى الترتيب التالي)..

1- بعدم قبول الدعوى لإخلالها بمبدأ الفصل بين

السلطات.

2- برفض الدعوى.

3- بإخراج المطعون ضده الرابع بصفته من الدعوي بلا

مصروفات.

وفي جميع الأحوال: بإلزام الطاعن بالمصروفات ومقابل أتعاب

المحاماة.

مع حفظ كافة حقوق الأوقاف

الأخرى أياً ما كانت،،،